2020年6月に破産手続開始決定を受けた東京ミネルヴァ法律事務所の第一回債権者集会が、1月20日に東京地方裁判所で開かれました。期日の内容については報道もなされています。

この債権者集会を受け、私も所属している弁護団からも声明を発表しております。弁護団としては必要に応じて随時、管財人に協力し、真相の解明及

び被害の回復のために力を尽くす所存です。

弁護団の方では引き続き相談を受け付けておりますのでお問い合わせ下さい(相談窓口は弁護団のサイトをご覧下さい)。

2021.01.26更新

2020年6月に破産手続開始決定を受けた東京ミネルヴァ法律事務所の第一回債権者集会が、1月20日に東京地方裁判所で開かれました。期日の内容については報道もなされています。

この債権者集会を受け、私も所属している弁護団からも声明を発表しております。弁護団としては必要に応じて随時、管財人に協力し、真相の解明及

び被害の回復のために力を尽くす所存です。

弁護団の方では引き続き相談を受け付けておりますのでお問い合わせ下さい(相談窓口は弁護団のサイトをご覧下さい)。

投稿者:

2021.01.18更新

NHKの報道によれば、「横浜市港南区の横浜刑務所では、先月15日に30代の男性刑務官の感染がわかって以降、受刑者や職員に感染が相次ぎ、これまでに38人のクラスターが発生しています。横浜刑務所によりますと、受刑者や職員への検査を進めた結果、18日までに、新たに、20代から60代までの刑務官を含む職員4人と、20代から70代までの受刑者46人の、合わせて50人の感染が新たに確認されたということです」とのことで、横浜刑務所で職員や受刑者あわせて合計88人の感染者が確認されたということです。刑務所内においてコロナウイルスのクラスターが発生しているということになります。

法務省の発表するデータによると、昨年の3月以降、拘置所や刑務所内の被収容者にコロナウイルスの感染者は確認されていましたが、クラスターと呼べるほどの感染拡大はなされていませんでした。ところが今年に入って1月4日から10日の間に27人の被収容者の感染が確認され、検査を進めて行くにつれて感染拡大がわかってきたということになります。

もともと、拘置所や刑務所は雑居房もありソーシャルディスタンスが保たれる様な場所ではなく、クラスターが発生されるという潜在的な危険があったことは否めません。この点、法務省や検察庁のこれまでの見解としては、感染防止対策がなされておりクラスターが発生するような可能性はないというものでした(弁護人の主張に対しても、クラスター発生の余地はないと堂々と主張していました)が、現実にはこのようにクラスターが発生するに至っています。

本年1月15日の報道によれば、昨年12月に新宿警察署で留置された被疑者が相次いで感染をしていたことを踏まえて、警視庁が「今後は」逮捕された容疑者については全てPCR検査を行なうということです。が、そもそもこれだけ市中感染が広がっている中、これまで被疑者全員のPCR検査を行なわなかったというのが誤りだったのではないでしょうか。陽性者が素通りになってしまえば、警察の留置所や拘置所がクラスターになってしまうのは当然のことでしょう。

収容されている人にとってはコロナウイルスの感染から免れる手段がありません。クラスター発生を防ぐことはまさに人権問題だと思います。これ以上のクラスター発生を防ぐためには、被収容者全員の定期的な検査および感染者の隔離、施設内でのソーシャルディスタンスの確保は必ずなされるべきでしょう。

投稿者:

2021.01.14更新

本日、インターネット権利侵害者の調査における米国ディスカバリの方法について、第二東京弁護士会電子情報部会内において井上拓弁護士からお話を伺いました。米国ディスカバリとは、具体的には合衆国連邦法第28編1782条(外国及び国際法廷並びにその当事者のための援助)に基づき、連邦地方裁判所によって発せられる米国外の裁判所の手続で使用する目的のため、文書その他の物を提出する命令の事を指します。

インターネットの誹謗中傷で用いられているプラットフォームの中には、米国企業(google、cloudflare)が運営しているものもあります。その場合米国のディスカバリを用いて日本の裁判手続(誹謗中傷した相手への損害賠償請求等)の為に必要な発信者情報の開示を求めることも選択肢として存在します。日本のプロバイダ責任制限法による手続とは要件や範囲が異なる為、ケースバイケースではありますが米国のディスカバリを用いた方が良いこともあります。

米国ディスカバリによる誹謗中傷者特定について、井上拓弁護士の運営するyoutubeチャンネルで動画が公開されていますので、興味のある方はそちらを視聴してみて下さい(下にリンクを張っておきます)。

【誹謗1/2】誹謗中傷者特定、米国ディスカバリーの活用、発信者情報開示

【誹謗2/2】誹謗中傷者特定、米国ディスカバリーの活用、発信者情報開示

具体的な事案において、日本のプロバイダ責任制限法による手続が妥当か、米国ディスカバリによる手続が妥当かについては、弁護士による判断が必要になってきますので、弁護士による相談を受けることをお勧め致します。

投稿者:

2021.01.12更新

東京地裁の方で、本年1月7日に発令された緊急事態宣言を受け、裁判業務をどうするかについてアナウンスがなされましたのでご紹介します。

内容としては次の通りです。

・原則通常どおり裁判業務を継続

・裁判員裁判も行なう

・ウェブ会議や電話会議の期日への切り替えを求めることはある

・出頭して行う手続で 出頭する人の数を極力減らすよう求めることもある

今回の緊急事態宣言は、実質的には飲食店の20時閉店を求めたり、イベントの人数制限を行なう等限定的な内容に留まり、社会的活動を大きく制約するものではないことから、裁判業務も原則通常通り行なうということにした模様です。ただ、東京地裁も「事件関係者の皆さまにおいては,期日のために,都外からお越しになる場合や来庁に不安がある場合には,柔軟に対応いたしますので,担当書記官まで御連絡ください」とアナウンスしておりますので、事件進行については書記官と協議した方が良いでしょう。

もっとも、緊急事態宣言の範囲も一都三県以外にも拡大される見通しであり、今後感染者の数や医療機関の状況によっては裁判業務も制限される可能性は十分にあります。

投稿者:

2021.01.05更新

報道によれば、東京、埼玉、千葉、神奈川の1都3県を対象とした、特別措置法に基づく緊急事態宣言がだされるとのことです。今回の緊急事態宣言では、飲食店に対して閉店時間を午後8時に前倒しすることが主な内容であり、昨年行なわれた緊急事態宣言のように学校の休校を行なったり、映画館劇場の営業自粛を求めたりすることはなく、限定的な内容のようです。

緊急事態宣言の再発令で気になるのは、緊急事態宣言再発令により裁判所はどうするかという点です。

昨年の緊急事態宣言が行なわれた際、裁判所は業務を(一部を除いて)停止しました。東京地裁の場合、原則として5月7日から5月末日までの裁判期日指定を取消し、6月以降に順次再開するという扱いを行ないました。6月以降も法廷を隔週開廷としたため、裁判が大幅に(数ヶ月~半年程度)遅延してしまい、現在もその状況が続いています。

今回の緊急事態宣言でも同様の対応を行なった場合、予定されていた裁判は緊急事態宣言期間中は原則として止まってしまい、更に大幅な裁判遅延がもたらされることは必須です。裁判所が再度の緊急事態宣言に備えてIT設備の拡充等なんらかの準備を行なってきたということもありませんので、見通しとしては悲観的にせざるを得ません。

もっとも、前回の緊急事態宣言でも、緊急性のある事件(民事保全、DV事件、人身保護事件等)は期日が開かれましたので、そのような事案については今回も期日が開かれるのではないかと思います。

新形コロナウイルスの感染拡大は国内外でも封じ込めに成功した台湾のような国を除いて終わる見通しを見せません。日本でも今後また感染拡大により緊急事態宣言に追い込まれることもあると思いますので、司法に限らずどうやって感染拡大している中でも業務を続ける道を作るか検討していく必要はあるでしょう。

投稿者:

2021.01.05更新

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。

昨年は新形コロナウイルスの感染拡大により、司法も含めた社会全体が大きく影響を被った一年でありました。予定されていた五輪も一年間延期されてしまい、その他の人の集まる機会もほとんど失われることになってしまいました。

本年に入っても、新形コロナウイルスの感染拡大が世界的に続き、新年早々東京では緊急事態宣言が出される旨の報道がされています。

我々人類は疫病と闘い続ける歴史を経験していますが、今もその厳しい最前線にあると言えます。大変厳しい状況ですが、もう一年生き延び、依頼者のために業務を続けていければと思います。

投稿者:

2020.12.28更新

2020年も終わりにさしかかりました。

今年一年を振り返ってみると、新形コロナウイルスの感染拡大によりどの立場にある人も大変な影響を被ったということがとても大きいと思います。

司法に関しても、緊急事態宣言に伴い長期間裁判所の期日が原則として行なわれなくなり、手続の遅延が著しいことになりました。日本では司法のIT化がようやくスタートラインに立ったところであり、裁判所に行かなければ裁判を受けられないという旧態依然としたシステムの弊害が明らかになりました。新形コロナウイルスの感染拡大については、年末にかけても広がっているところであり、再度裁判手続が中止せざるを得ないという事態に追い込まれることもあるかも知れません。

新形コロナウイルスの感染拡大以外の司法のトピックとしては、カルロス・ゴーンさんの事件をきっかけとして、日本の人質司法がクローズアップされたことが大きかったです。我々刑事弁護人にとっては、被疑者を身柄拘束して、弁護士の立ち会いも取調には認めず、長時間の自白を事実上強要し、その調書をもととして有罪判決が作り上げられているという実態は常識ですが、こうした実態が国外に知れ渡ったことになります。もっとも法務省は国外からの批判に一切耳を傾けていません。年末年始の時期も変わらず身柄を拘束され、自白を強要されている人が多数いることは今年も変わりませんでした。

日本の司法システムが、諸外国に比べても色々な面で後れを取っていることはもはや明らかだと思いますが、変化のスピードはとても緩慢です。司法に携わっている一人としては強い無力感を覚えますが、現在の古い司法システムの中において、一弁護士としてできる限り依頼者の役に立つように来年度以降も精進していきたいと思います。

投稿者:

2020.12.23更新

最高裁が袴田事件の高裁決定(1審で行なわれた再審決定を覆す)を取消、東京高裁に差し戻した上で再度審理するべきという決定を行ないました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201223/k10012779771000.html

本件決定で興味深いのは、5人の裁判官のうち2人が、東京高裁での審理をさせるのではなく、最高裁自ら再審開始決定の判断をすべきだという意見をだしていることです。

2人の裁判官は、本件で出されている証拠(DNA鑑定と、みそ漬けの再現実験の報告書)はいずれも新証拠として認められる物で、高裁の審理を要することなく再審開始の要件をみたすものであり、高裁に差し戻すことにより時間を費やすことに反対するという理由から、上記意見を出しています。最高裁の裁判官がこのような意見を出すのは異例ですが、この事件が既に50年余り費やしている事件であることを鑑みれば、2人の裁判官がこのような意見を出すことはうなずけます。1審で行なわれた再審決定からも既に6年も経過しており、高裁差戻の再審決定→再審開始も更に時間を要するのは当事者にとって酷にすぎるといえるでしょう。

投稿者:

2020.12.20更新

本年ももうすぐ終わろうとしていますが、今年において最も弁護士業務の効率化に貢献したサービスは、「弁護革命」だろうと私は思います。「弁護革命」の名前に偽りなしですし、後藤貞人先生、高野隆先生の推薦文の内容にも納得です。

弁護革命の最大の特徴は、大量の文書(PDFなど)を放り込むと、AIが全文テキスト・タイトル・日付・証拠番号まで自動で付けてくれ、テキストを抜き出してくれるところです。サイト上で文書をキーワードで検索することが出来ます。

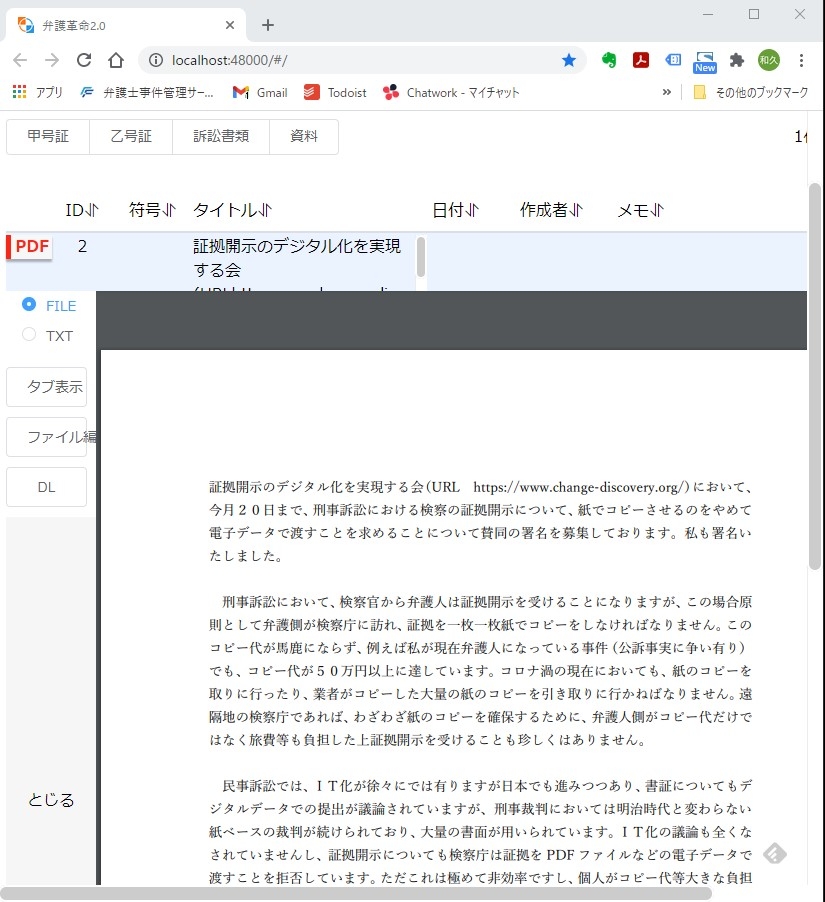

実際にPDFをアップロードするとこの画像のようになります。画面上でPDFをテキスト化した情報を参照して、コピーアンドペーストすることができます。

とにかく大量の文書を整理することに向いており、刑事事件の尋問案を検討したり、民事事件の最終準備書面案を検討するなど、既存の書面の整理が必要な際にとにかく役に立ちます。特に宣伝を頼まれているわけでもありませんが、一人でも多くの弁護士に使って欲しいと思います。

今年中はキャンペーンで無料ですが、来年から有料になります。興味のある方はお早めに試すことをお勧め致します。

投稿者:

2020.12.18更新

73期の新人弁護士が登録を始める時期になりました。それに伴い、ツイッター上で「#新人弁護士に言いたいこと」というタグで弁護士が多種多様な投稿を行なっています。

自分の投稿はこれですが、あまり今後の参考にはならないと思います。ただ他の先生方の投稿については、なるほどと思えるものが多いので、一読する価値はあると思います。

他の先生方の投稿にも多くありますが、一番大切なのは、健康で毎日過ごすようにすることだと思います。ストレスの多い仕事ですし、新人時代には労働時間自体も多くなりがちです。それに耐えきれず仕事を辞める弁護士も多いです。仕事で心身を損なわないように長い目で仕事を続けていくことが大切だと思います。

投稿者: